Communiqué commun du Réseau “Sortir du nucléaire“, du Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire, de FNE Pays de la Loire et La Sauvegarde de l'Anjou – 18 février 2020

En 2019, une pollution hors normes par du tritium (élément radioactif) avait été mesurée dans l’eau de la Loire au niveau de Saumur, suite à un prélèvement effectué par un réseau de préleveurs et analysé par l’ACRO, laboratoire agréé.

Dans le souci de protéger les populations riveraines de la Loire, le Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire, accompagné par le Réseau “Sortir du nucléaire“, France Nature Environnement Pays de la Loire et La Sauvegarde de l’Anjou, dépose plainte aujourd’hui contre EDF et contre X.

Un réseau de préleveurs volontaires pour un contrôle citoyen de la radioactivité détecte une pollution hors normes

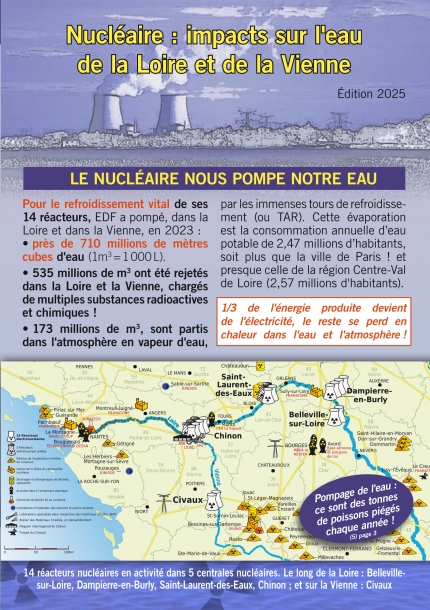

Depuis fin 2017, en raison du manque de transparence des contrôles réglementaires, un réseau de préleveurs et l’ACRO (Association pour le Contrôle de la Radioactivité dans l’Ouest) effectuent un suivi de la radioactivité rejetée dans la Loire et la Vienne par les centrales nucléaires de Belleville (18), Dampierre (45), Saint Laurent des Eaux (41), Chinon (37) et Civaux (86). Dans ce but, les préleveurs ont été formés à un protocole agréé par l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN).

Dans ce cadre, un prélèvement a été effectué le 21 janvier 2019 à Saumur. Son résultat, dévoilé le 18 juin 2019 par un communiqué commun des préleveurs volontaires et de l’ACRO, atteste d’une pollution « hors normes » : ce jour-là, une concentration de 310 Becquerels par litres de tritium a été mesurée dans l’eau de la Loire !

Le tritium est un isotope radioactif de l’hydrogène dont la toxicité génétique est avérée. Normalement, sa concentration dans un cours d’eau ne devrait pas dépasser quelques Becquerels par litre. Une pollution par de l'eau tritiée ou du tritium organiquement lié, directement incorporables dans le métabolisme des êtres vivants, ne saurait être banalisée, et les associations antinucléaires ne sont pas les seules à le dire.

Poursuivre le pollueur en justice

L’IRSN n’a pas remis en cause la mesure de cette concentration de 310 Bq/l en tritium, au contraire1 ; ce qui vient conforter la validité de la démarche des préleveurs volontaires du bassin Loire Vienne. Son analyse resserre la responsabilité possible sur les cinq centrales nucléaires implantées sur la Loire et la Vienne, à l’exclusion d’autres causes. À ce stade, elle n’entrevoit pas d’explication à cette concentration, si ce n’est un prélèvement hors de la « zone de bon mélange » (!), qui n’expliquerait d’ailleurs pas tout.

L’IRSN écarte la possibilité d’un rejet accidentel plus élevé que prévu. Mais comme le montrent nos calculs, cette concentration, observée bien en aval des points de rejets, est trop élevée pour résulter du cumul des rejets maximum autorisés des cinq centrales. Ceci laisse donc suspecter qu’une ou plusieurs installations n’aurait pas respecté la limite de rejets autorisés.

Cette affaire souligne également la défaillance du système de contrôle de l’industrie nucléaire. L’IRSN a bien ses propres collecteurs d’eau, mais ses analyses sont moyennées sur un mois. Elle doit donc s’en tenir aux déclarations d’EDF, qui s’autocontrôle. Mais peut-on croire cette dernière sur parole lorsqu’elle affirme qu’aucun incident n’est survenu, au vu des nombreux cas de pollution au tritium minimisés ou déclarés tardivement par l’entreprise2 ?

C’est pourquoi nous déposons plainte aujourd’hui contre EDF et contre X pour pollution des eaux, risques causés à autrui et infraction à la réglementation des installations nucléaires de base. Cette plainte n’est pas

« symbolique » : nous souhaitons que le pollueur soit condamné.

En attendant que la justice traite l’affaire, nous restons mobilisés

Après ce dépôt de plainte, le Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire engagera d’autres actions en justice si nécessaire. De son côté, le réseau de préleveurs continue à effectuer des prélèvements.

Nous ne souhaitons pas seulement voir le pollueur sanctionné : notre objectif principal reste l’arrêt le plus rapide de tous ces réacteurs. Beaucoup ont atteint leur durée de vie initialement prévue, et leurs cuves, qui ont subi une forte pression, des variations de température et le bombardement des neutrons pendant des décennies, ne sont pas remplaçables. Certaines pièces de ces réacteurs ont aussi fait l’objet de malfaçons lors de leur fabrication.

Nous demandons également l’abandon des nouveaux projets nucléaires, qu’il s’agisse des projets de réacteurs EPR ou des « petits réacteurs modulaires », ou encore le projet de

« piscine de stockage » pour combustibles usés à Belleville-sur-Loire3, ainsi que l’accaparement des terres par EDF qui accompagne ces projets.

La sortie du nucléaire est indispensable pour éviter les dangers et cesser de produire des déchets ingérables. Avec sobriété énergétique, efficacité énergétique et énergies renouvelables, cet avenir est à notre portée !

Les organisations membres du Collectif Loire Vienne Zéro nucléaire signataires :

SNE (Sarthe Nature Environnement), SDN Touraine, SDN 72, SDN 49, SDN Pays nantais, SDN 41, SDN Berry-Giennois-Puisaye, CSDN 79, Réseau l'EPR ça suffit, Comité Centrales, CHENAL (Collège d'histoire de l'énergie nucléaire et de ses aléas), ACEVE (Association pour la cohérence environnementale en Vienne), ACIRAD Centre.

Contacts presse :

Marie Frachisse (Réseau “Sortir du nucléaire“) - 07 62 58 01 23

Jean-Yves Busson (Sortir du nucléaire 49) - 06 18 42 73 85

Chargée de communication : Charlotte Mijeon - 06 64 66 01 23

Notes :

1 Voir les trois notes d’information de l’IRSN, dont la dernière date du 17 octobre 2019 : https://www.irsn.fr/FR/Actualites_presse/Actualites/Pages... ).

2 Citons notamment les pollutions des eaux souterraines au tritium survenues ces dernières années à Cruas et au Tricastin , ou une forte contamination retrouvée dans un caniveau au Bugey.

3 Cette installation serait destinée à accueillir des combustibles usés, prenant le relais des piscines de l’usine de La Hague, où est effectué le « retraitement ». Nous appelons d’ailleurs à abandonner la filière du plutonium, qui pollue l’Atlantique Nord et entraîne de nombreux transports dangereux.

ANNEXE

LES REJETS RADIOACTIFS DES INSTALLATIONS NUCLÉAIRES : UNE POLLUTION

MAL CONNUE, ENCADRÉE PAR UNE RÉGLEMENTATION LAXISTE

Des rejets radioactifs délibérés, un industriel qui compte sur la dilution de sa pollution dans les cours d’eau !

Chaque centrale nucléaire est équipée de plusieurs réservoirs de 500 à 750 m3 qui contiennent des effluents liquides radioactifs. Leur contenu est rejeté délibérément dans les cours d’eau ou dans la mer (pour les centrales en bord de mer). Des arrêtés sont supposés encadrer ces rejets. Ce qui distingue ces effluents des déchets radioactifs, c’est uniquement leur mode de transport : un tuyau dans le premier cas, une citerne dans le second cas ! Pour l’industrie nucléaire, le maître mot est la dilution. Avec le nucléaire, on est donc très loin d’une industrie « zéro émission ».

Des contrôles défaillants

EDF dispose d’hydrocollecteurs fournissant une mesure quotidienne, voire horaire. Mais peut-on faire confiance à une entreprise qui s’autocontrôle ? Quant à l’IRSN, il a bien ses propres collecteurs d’eau, mais ses analyses sont moyennées sur un mois!

Malgré les nombreux points de captages pour l’eau potable dans les cours d’eau ou dans leur nappe alluviale (exemple : Saumur), les Agences Régionales de Santé effectuent des analyses de la radioactivité sur les réseaux d’eau potable au mieux une fois par mois (par exemple pour Angers dont l’eau est captée directement dans la Loire aux Ponts de Cé, il en est de même pour Ancenis, et également pour Nantes qui est alimentée par un captage dans la Loire à Mauves sur Loire).

Enfin, les producteurs d’eau potable ne sont pas prévenus par l'industriel du nucléaire des périodes de rejets d’effluents radioactifs.

Une réglementation très laxiste pour l’eau potable

Officiellement, les valeurs définies pour les polluants radioactifs dans les eaux destinées à la consommation humaine ne sont pas des « limites » mais de simples « références » de qualité. Pour les responsables des pollutions comme pour les autorités (Ministère de la Santé et Autorité de sûreté nucléaire), ces contaminations seraient sans conséquences sanitaires car très inférieures au seuil de potabilité de 10 000 Bq/l fixé par l’Organisation Mondiale de la Santé.

La CRIIRAD (Commission de Recherche et d’Information Indépendantes sur la Radioactivité) a procédé à l’analyse critique de cette valeur guide fixée par l’OMS, et a démontré qu’elle ne protège absolument pas la population. Les limites sanitaires définies pour la contamination radioactive de l’eau potable conduisent à un risque de cancer plus de 300 fois supérieur au maximum toléré pour les polluants cancérigènes chimiques. Nous soutenons la CRIIRAD dans sa demande d’abandon de toute référence à la valeur guide de 10 000 Bq/l. En France, l’obligation de contrôle de la radioactivité des eaux potables ne date que de 2005 (plusieurs décennies après les autorisations de création, et de rejets radioactifs des installations nucléaires !). C’est une directive européenne de 1998 qui a introduit l’obligation de mesurer certains indicateurs de radioactivité dans les eaux de boisson. Une « valeur paramétrique » de 100 Bq/l a été fixée pour le tritium.

Pour mettre fin à ce régime d’exception et fixer des limites qui protègent réellement la population, nous soutenons la CRIIRAD dans sa demande d’abaisser à 2 Bq/L cette valeur qui acte de la présence d’une pollution et sert de déclenchement aux investigations.